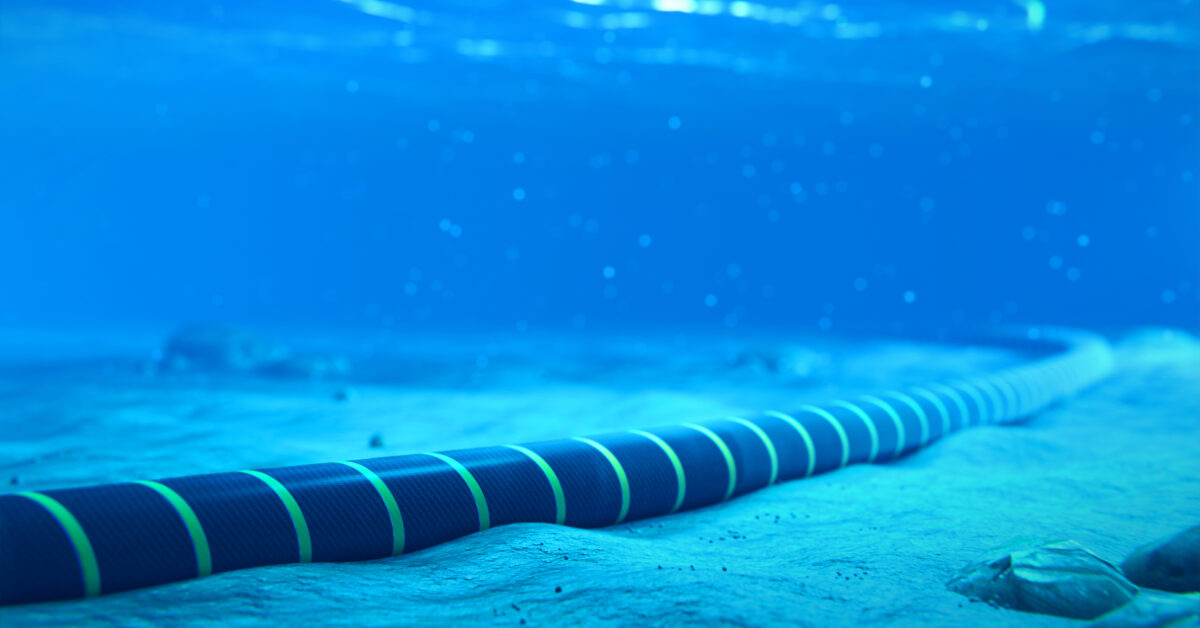

Warum werden Seekabel immer wieder durchtrennt und wie lassen sich die Auswirkungen verringern?

Vergangenes Wochenende wurde ein Seekabel im Roten Meer durchtrennt, was zur Folge hatte, dass im Mittleren Osten sowie in Asien der Internetzugang unterbrochen war. Erst drei Tage nach dem Zwischenfall wurde gemeldet, dass die Störung wahrscheinlich durch ein Handelsschiff verursacht worden war.

Da war aber nicht das erste Mal. Letzten Februar wurden vier Seekabel im Roten Meer durch den Anker der sinkenden MV Rubymargekappt. Die Internet-Überwachungsorganisation NetBlocks sagte, dass der Ausfall sogar die Internetanbindung in weiter entfernten Ländern, wie Indien und Pakistan, beeinträchtigt hat.

Angesichts der umfassenden weltweiten Verbreitung von Seekabeln erhöht sich die Notwendigkeit einer permanenten Überwachung. Neben Datenkabeln gehören auch Stromkabel von Offshore-Windparks sowie Öl- und Gas-Pipelines zu den kritischen, im Meer verlaufenden Versorgungsadern, die für Angriffe, unfallbedingte Beschädigungen und normalen Verschleiß anfällig sind.

Dem International Cable Protection Committee (ICPC), zufolge, sind etwa 1,7 Millionen Kilometer Seekabel verlegt, an denen jedes Jahr 150 bis 200 Störungen auftreten. Der vorliegende Blog untersucht, welche physischen Maßnahmen zum Schutz dieser kritischen Infrastruktur zur Verfügung stehen, wie die Auswirkungen dieser Störfälle weitestgehend verringert werden können und wie sich die Schadensursache besser ermitteln lässt.

Physischer Schutz

Seekabel sind in allen Ozeanen zu finden. So wird berichtet, dass Meta ein mehr als 40.000 km langes Kabel plant, das den gesamten Planeten umspannen soll. Damit ist dieses Kabel nur sehr schwer zu schützen, wobei hier vor allem gepanzerte und tief im Meeresgrund vergrabene Kabel verwendet werden.

Allerdings ist diese Vorgehensweise nicht überall umsetzbar. Es ist zudem sehr teuer, Kabel so tief im Meeresboden zu verlegen, dass sie vor Schiffsankern geschützt sind. Und selbst dann noch bleiben sie durch Erdbeben und ähnliche seismische Ereignisse gefährdet. Die Verstärkung der Kabelpanzerung ist ebenfalls kostenintensiv. Das gilt nicht nur für das Kabel an sich, sondern auch für dessen Verlegung.

Als letzte Option sind Kontrollfahrten auf dem Meer direkt über den verlegten Kabeln zu nennen. Diese Möglichkeit bietet sich bei relativ kleinen Kabeln, wie im finnischen Teil der Ostsee, an, wäre aber aufgrund der unerschwinglich hohen Kosten in größerem Maßstab nicht mehr realisierbar.

Wenn man sich also mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand nicht vor dem Durchtrennen von Seekabeln schützen kann, wie lassen sich die daraus resultierenden Schäden verringern?

Minimierung der Auswirkungen durchtrennter Seekabel

Durchtrennte Seekabel sind sowohl häufig als auch teuer. Etwa drei Viertel der Versicherungsfälle bei Offshore-Anlagen sind auf beschädigte Seekabel zurückzuführen. Die mittlere Ausfallzeit beträgt 62 Tage und die Reparaturkosten belaufen sich auf durchschnittlich 12,5 Millionen GBP (14,4 Millionen Euro). Darin sind die Kosten für die Ausfallzeiten beim Netzbetreiber und bei all denen, die von dem Kabel abhängig sind, noch nicht einmal inbegriffen.

Zudem wird die Reparatur häufig dadurch verkompliziert, dass sich die genaue Position der Störung nur schwer ermitteln lässt. Als beispielsweise ein Seekabel entlang der Westküste Afrikas beschädigt wurde, konnte der Sprecher der nigerianischen Communications Commission nur sagen, dass sich die Schadensstelle „irgendwo vor der Elfenbeinküste und dem Senegal“ befinden müsse.

Dabei gibt es bereits Verfahren, die es erlauben, die Position genauer zu bestimmen und sogar frühzeitig vor Ausfällen zu warnen. Hier kommt auf der ganzen Welt insbesondere die verteilte faseroptische Sensorik (DFOS) zum Einsatz, um Pipelines und andere kritische Infrastrukturen zu schützen.

Dabei wird mit drei Verfahren auf Grundlage der Raman-, Brillouin- und kohärenten Rayleigh-Streuung der Ausbreitungspfad der Lichtsignale im Kabel untersucht, um Änderungen in der Dehnung und der Temperatur sowie die Schwingungen, denen das Kabel ausgesetzt ist, zu messen (Hier gibt es weitergehende Informationen). Diese Vorgehensweise versetzt das Glasfaserkabel in die Lage, selbst als Sensor zu wirken, dessen Messpunkte kontinuierlich über die gesamte Kabellänge verteilt sind.

Ein optisches Überwachungssystem mit Analyse der kohärenten Rayleigh-Rückstreuung ermöglicht beispielsweise die Nutzung der verteilten Akustik-Sensorik (DAS), um mehrere schwingungsbasierte Einflüsse, wie seismische Ereignisse oder Kabel, die von einem Schiffsanker mitgeschleppt werden, zu identifizieren und zu klassifizieren.

Auch wenn die DFOS-Technologie keine Sabotage verhindern kann, erlaubt sie doch, die Schadensstelle genau zu identifizieren und damit die Reparatur zu beschleunigen. Zudem versetzt sie den Kabelbetreiber in die Lage, die Schadensursache zu verstehen. Da ein Schiffsanker, der über den Meeresboden gezogen wird, sowie das Verlegen und Vergraben von Kabeln identifizierbare (akustische) Schwingungsmuster verursachen, erlaubt die DFOS zudem, den Betreiber frühzeitig warnen. Weil alle Schiffe (theoretisch) einen Funksender zur Positionsangabe betreiben müssen, ist es dem Betreiber möglich, das Schiff vor dem Durchtrennen des Seekabels zu identifizieren und es auf die Gefahr hinzuweisen.

Vermeidung von Ausfällen

Da die Seekabel für die Kommunikationsnetze eines Landes unverzichtbar sind, ist es stets erforderlich, die Störungsursachen zu ermitteln.

Durchtrennte oder beschädigte Kabel sind nicht immer auf plötzlich eintretende Ereignisse zurückzuführen. Aufgrund der anspruchsvollen Umgebungsbedingungen können Ausfälle auch durch die Langzeitwirkung natürlicher Faktoren verursacht werden.

Um diese zu erkennen, wird ein zweites DFOS-Verfahren eingesetzt, das als verteilte Temperatur- und Dehnungsmessung (DTSS) bezeichnet wird. Dieses bietet sich an, um sowohl Herstellungsfehler als auch Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen zu erkennen, die beispielweise dadurch ausgelöst werden, dass das Kabel durch die Meeresströmung über den Boden hin- und hergezogen wird und an Steinen hängenbleibt.

Die DTSS erlaubt, die Arbeiten wirtschaftlicher und mit möglichst wenigen Unterbrechungen zu planen, noch bevor ein Ausfall eintritt.

Bei Stromkabeln von Offshore-Windparks besteht darüber hinaus die Gefahr, dass sich das Kabel durch eine überlastende Stromübertragung zu stark erwärmt, was dessen Lebensdauer verkürzt. Hier bietet sich die Analyse der Raman-Rückstreuung als DFOS-Verfahren für die verteilte Temperaturmessung (DTS) an, um die lastgerechte Stromübertragung kontinuierlich zu überwachen sowie zu erkennen, wann der Energiefluss begrenzt werden muss.

Wann sind diese Technologien einsetzbar?

DFOS-Systeme wie NITRO Fiber Sensing von VIAVI, werden bereits genutzt, um eine breite Palette kritischer Infrastrukturanlagen, die von Pipelines bis zu militärischen Einrichtungen reichen, zu schützen. Bei Seekabeln kommen sie bisher jedoch deutlich weniger häufig zum Einsatz.

Da sich mit der weiteren Verbreitung von Seekabeln die Notwendigkeit einer permanenten Überwachung ständig erhöht, ist jedoch auch hier mit einer Zunahme zu rechnen.

Auch steigt die Anzahl neuer Seekabel für die Telekommunikation und die Versorgungsunternehmen sehr schnell an, um den Anforderungen der Zusammenschaltung von Rechenzentren (DCI), der Kommunikationsnetze sowie der Energieübertragung gerecht zu werden. Obgleich es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, diese faseroptischen Sensorfunktionen vorzusehen, sind die Betreiber von Seekabeln und von Infrastrukturanlagen zunehmend bemüht, diese Technologie zu integrieren. Auch erhöht sich der Druck zur Implementierung von Schutzmaßnahmen dadurch, dass Seekabel, vor allem bei Verlegung im Rahmen staatlich geförderter Initiativen, zunehmend als kritische nationale Infrastruktur eingeordnet werden.

Hinzu kommt, dass viele bereits verlegte Seekabel das Ende ihrer vorgesehenen Einsatzdauer erreichen und ersetzt oder aufgerüstet werden müssen.

Während die DFOS-Technologie aktuell also eher selten für Seekabel genutzt wird, wird sich diese Situation aufgrund der Kostenvorteile demnächst ändern und damit hoffentlich erlauben, den nächsten größeren Ausfall sowie dessen Ursache schneller und präziser zu lokalisieren.